2026年全国硕士研究生统一招生考试报名的通知,已经发布了。2026年全国考研报名人数会是多少,有的媒体预测为350万人,不过这种预测过于保守。

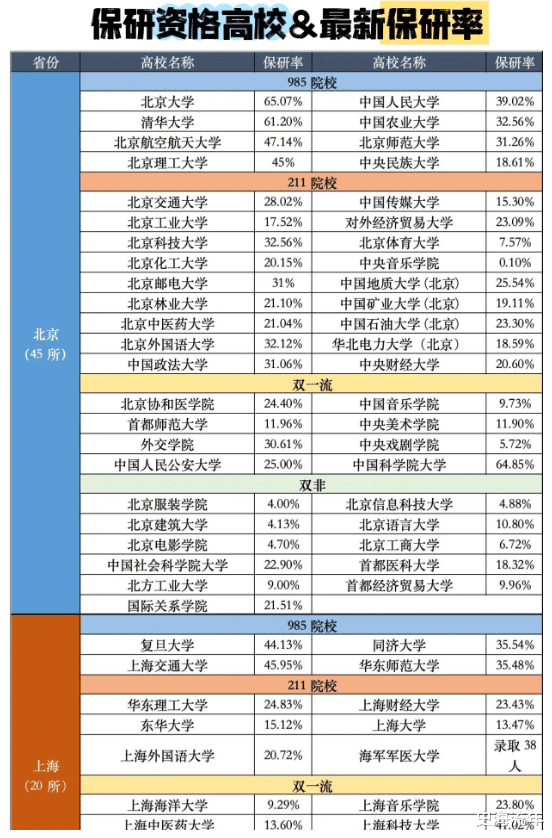

从2025年的全国考研人数来看,比2024年净下降50万人,而2024年下降了36万人。因此,从这一趋势来看,2026年全国考研报名人数会进一步下降,跌破300万人,是完全有可能的。为什么这么说呢,保研率高涨是一个重要的原因。

一、2026年高水平大学保研率的梯队格局

从目前部分院校公布的数据看,2026年高校保研率呈现显著的层级分化与结构差异,顶尖高校与特色院校形成多极格局。当然,这些保研率数据,还是初级阶段,还没有真正到水落石出的最后阶段。

顶尖梯队大于等于50%的院校,由清北中科三足鼎立。北京大学以65.07%居首,清华大学61.20%紧随其后,中国科学技术大学56.76%位列第三。中科大内部更呈现“理工领跑”特征,人工智能与数据科学学院保研率达78.05%,而人文类学院不足30%,凸显学科差异。

中坚梯队是指保研率在30%-50%的院校,涵盖C9及强211高校。譬如,南京大学为48.05%,北京航空航天大学为47.14%,这些高校凭借学科优势占据高地,双非院校上海科技大学以46.74%的保研率实现“弯道超车”,远超多数211高校。

专业极值突破校际差距,这是保研率呈现出的又一大特征。譬如,南京大学医学院保研率为83.33%,西南财经大学经济学基地班保研率为93.3%,这些特色专业,保研率甚至超越顶尖高校平均水平,成为人才培养的“特区”。

二、高保研率背后的三大主要因素解读

1、政策顶层设计的战略倾斜

教育部《专业学位研究生教育发展方案(2020-2025)》明确推免向科研潜力突出者倾斜,顶尖高校据此将推免选拔标准从“成绩排名”转向“科研产出”。

清华大学要求申请人至少参与1项国家级课题,北京大学强基计划学生保研比例达70%,政策红利直接推高核心高校保研率。同时,33所新增推免资格高校带来约2000个额外名额,进一步放大保研群体规模。

2、科研实力与资源配置的强关联

保研率超50%的高校均为科研“重镇”:清华大学2025年科研经费超400亿元,在量子信息、人工智能等领域牵头国家级项目200余项;中科大核科学技术学院依托国家实验室,年均科研经费达学院经费总额的68%,这类资源密集型学科自然成为保研高地。

反观浙江大学,因本科招生规模达6500余人,大约是中科大的2倍,稀释了保研比例,虽38.42%的保研率在华五中偏低,仍远超普通985高校。

3、人才培养模式的结构性升级

“本硕博贯通”“硕博联培”等模式扩大了保研基数。中科大量子信息专项通过“3+5”本博连读培养,保研率达100%;复旦大学经济学院停止学硕统考,全部通过推免开展学术型人才培养。这种“学术人才早期锁定”策略,使顶尖高校逐步形成“推免为主、统考为辅”的招生格局。

三、对2026考研的传导性影响,从“数量下降”到“质量内卷”

1、统考名额的挤压效应显性化

教育部数据显示,2026年推免生比例升至65%,统考名额同比锐减30%。清华大学计算机科学与技术专业、北京大学医学部临床医学专业均取消统考名额,华南理工大学部分学硕留给统考生的名额不足5人。

尽管研究生招生整体扩招,但“保研吃走蛋糕主力”导致统考竞争烈度攀升,电子信息类专业复试淘汰率已从41%升至53%。

2、报名人数的“结构性下降”特征

2026年考研报名人数预计延续下降趋势,2025年为388万,较2024年降11.4%,但下降群体主要是备考不系统的“裸考族”和择校冲动型考生。

反观二战考生比例升至42%,这类群体应试经验丰富,进一步推高热门院校分数线。河南大学、南京大学等校报考人数仍突破2.7万,报录比超12:1,呈现“总量降、头部卷”的矛盾态势。

3、备考策略的被迫转型

保研率飙升倒逼考生调整报考研究生的路径,一是瞄准“推免洼地”,B区院校如广西医科大学,科研院所,如中科院统招增幅22%,这些院校成为新选择,调剂成功率提升40%。二是转向专硕赛道,2026年专硕占比预计达70%,南京航空航天大学等校专硕统考名额逆势增长。三是提前布局科研,双非考生通过参与“互联网+”大赛、发表普刊论文提升竞争力,试图突破“出身壁垒”。

2026年高水平大学保研率的跃升,本质是高等教育“精英化培养”与“产业需求升级”共同作用的结果。对考研群体而言,这不是“升学末日”,而是对规划能力与核心竞争力的全新考验。

未来,“早准备、强科研、准定位”将成为考研成功的关键密码,而高校也需在推免扩容与统考公平之间寻找更精准的平衡点。

正规实盘配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。